|

||||||

以平凡人生书写灿烂青春

——三位“中国青年五四奖章”获得者的奋进之路

本报记者 赵青 实习记者 李林晅

青年一代有理想、有担当,国家就有前途,民族就有希望。中华民族的伟大复兴需要青年才俊不忘初心,永葆家国情怀,敢于到祖国最需要的地方披荆斩棘。在五四青年节来临之际,共青团中央、全国青联共同颁授第24届“中国青年五四奖章”,表彰青年中的优秀典型和模范代表。让我们走近其中三位“中国青年五四奖章”获得者,聆听他们用青春、汗水谱写的一曲曲动人的奉献之歌。

“为的就是保‘山河无恙,国泰民安’” 4月28日早上6点,西安交通大学第二附属医院急诊科副主任、副主任医师张正良已经起床洗漱。按照相关规定,援鄂医疗队成员返回西安后需要隔离并修整一段时间,但张正良依然习惯了每天早起,就像在武汉工作的那65天一样。 1982年出生的张正良,曾作为陕西省首批“组团式”援藏医疗队员,在西藏阿里地区人民医院工作服务一年。新冠肺炎疫情发生后,他又主动请缨驰援,作为陕西省第二批援鄂医疗队员,于2月2日抵达武汉。从飞机落地武汉的那一刻起,作为医疗组长、病区主任的张正良就进入了“战斗”状态。他每天都要从早上6点多一直工作到深夜,与同事们一起承担危重型新冠肺炎患者定点诊治医院之一的武汉协和西院七楼西病区的救治工作。 “协和西院接收的全是重症和危重症患者,因此,患者的病情复杂程度和治疗难度非常大。”张正良告诉记者,在战“疫”前线,时间就是生命。张正良所在的医疗队由来自陕西省9个地市、41家单位的医护人员组成,在专业方向、技术水平等方面存在差异。摸底调研后,他合理排班、分配人员,加强沟通,迅速实现病区高效运行。 张正良还组建了医疗质控小组,定期召开医疗质控会议、疑难与死亡病例讨论,总结经验和教训,落实核心制度,提升团队诊疗质量;深入一线污染区开展诊疗,指导危重症患者有创呼吸机使用和呼吸康复治疗等,调整诊疗方案,开展心理疏导,努力降低死亡率,提高救治成功率;根据当地实际情况,总结出“一体化两岗位三线制四定床五补充”的管理方案;他还承担起“知心人”的角色,帮助队员们疏解工作中的焦虑和烦闷…… 收治患者113人,出院/转出104人,实现全队“打胜仗,零感染”。工作65天后,张正良带领的团队交出了一份优异的成绩单。“医务工作者们正是凭借着对生命的敬畏,才选择舍生忘死,齐聚江城,为的就是保‘山河无恙,国泰民安’。”张正良说,“患者们对生活的热爱,让我倍感鼓舞,也让我更加珍惜和家人、朋友相聚的时光。” 凭着“战斗”中的拼搏与努力,张正良还获得了“全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进个人”称号。

“时刻准备在危险来临的时候奔赴前线” 4月26日晚上9点30分,刚刚回到办公室的甘肃蓝天救援队队长於若飞长嘘一口气。救援队最近很忙,要给兰州各个校外培训机构进行消杀,持续运转导致救援车辆不时地出现一些小毛病,这两天,於若飞都忙于维修救援车。“救援车装载着消毒液、医用酒精等消杀物资,赶紧修好,才能更好地带着它一起守护大家的安全。”於若飞说,新冠肺炎疫情发生后,他立即组织甘肃省所有的蓝天救援队对全省的社区、学校等进行了全面消杀,他还参与了武汉捐赠物资运输协调工作,“我从事的是公益救援工作,帮助别人也是自我价值的体现。” 在读高中时,於若飞就爱参加公益活动。有一次,於若飞去乡村学校看到学生就读环境很差,就把零花钱攒起来,给他们买书和生活用品。而一次当向导的经历,让於若飞开启了公益救援的生涯。2012年,甘肃岷县发生泥石流,於若飞作为向导带领蓝天救援队开展救援工作,“看到救援队队员竭尽全力挽救生命的样子,我感触很深,也想跟他们一样。”那年暑假,於若飞就去北京蓝天救援队学习了救援技术,随后发起成立兰州大学生蓝天救援队,并将其逐步发展成甘肃蓝天救援队。 8年的公益救援工作中,於若飞参与过岷县地震、青海地震等救援行动170余次,营救幸存者18人、救治600余人。他对救援工作的理解也在不断地发生变化,他告诉记者:“刚开始只是单纯地认为救援工作很有意义,而现在我想要守护更多的生命,因为没有什么比挽救生命更有价值。”多年来,於若飞还不断地壮大救援队队伍,目前队伍已有3800余名志愿者。 除了救援工作,於若飞还带领队伍为大学生定期开展防灾知识普及培训、参与大型赛事安全保障工作、进行志愿者培训以及扶贫等,他连续多年资助贫困学生。为了提升技能,更好地从事公益救援工作,於若飞在2018年再次踏入校门学习国际慈善管理专业。“我是一名青年党员,要主动肩负社会责任,这样才能够为实现中华民族伟大复兴贡献力量。”於若飞说,“接下来我的工作就是培训好新招募的志愿者,并时刻准备在危险来临的时候奔赴前线。”

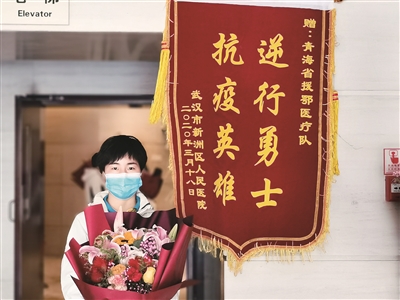

“新时代的青年要有奋发向上的精神” “我工作的ICU病房不仅要承担与死神争分夺秒的重压,还要面临随时被感染的风险,是一个离‘死神’最近的地方,又是一个离希望最近的地方。‘打仗’般的气氛让我们焦虑到做噩梦,但看到需要被抢救的生命,我们来不及害怕。”……从武汉回来39天后,对在武汉工作的那段时光,青海省人民医院重症医学科护士长孙晓林仍记忆犹新。 新冠肺炎疫情暴发后,孙晓林接到通知后主动请缨,战斗在武汉市新洲区人民医院的ICU病房。作为ICU病房重症护理团队的临时负责人,在武汉的第一周,孙晓林没有进入病房,而是当起了队员的“后勤保障员”:流程制定、患者护理排班、地面清洁消毒。起初,最难的是防护物资不够用,为了让队员进病房时都能穿上经过严格消毒的防护用品,孙晓林除了在排班时尽量安排每名护士多负责几位病人,每日还一遍遍地消毒防护用品。 今年34岁的孙晓林自2007年进入青海省人民医院后,就一直从事护理工作。13年如一日的扎实工作让她迅速成为了医院护理团队的中坚力量,她还被评为N4级护士(“N4”是重症护士的最高级别)。在同事眼中,孙晓林专业能力强,护理技能扎实。在武汉期间,孙晓林过硬的专业技术更是让驻扎在新洲区人民医院的所有护理人员称赞。 一次,细心的孙晓林和队员们在病房巡查时发现有几名患者由于胃肠道吸收能力差日渐消瘦。为了保证患者的营养需要,医院科室相关负责人商议后决定为患者置空肠营养管,但这项工作在隔离病房无法进行,因为平时置空肠营养管需要在胃镜的辅助下完成。“我来置管,我会盲插。”孙晓林曾在医院参与过盲插空肠营养管,便主动提出插管。就这样,孙晓林一边给患者插管,一边给其他护士讲解,十几分钟后终于为一名患者成功插管,而此时,汗水早已浸透了她的衣服。 这些年来,孙晓林因业务能力突出获得了诸多荣誉,这些荣誉的背后则是她不变的初心,“作为一名护士,要将患者的生命安全放在首位。作为一名新时代的青年,要有奋发向上的精神,要不断提升专业技能,成就新作为!” |