|

||||||

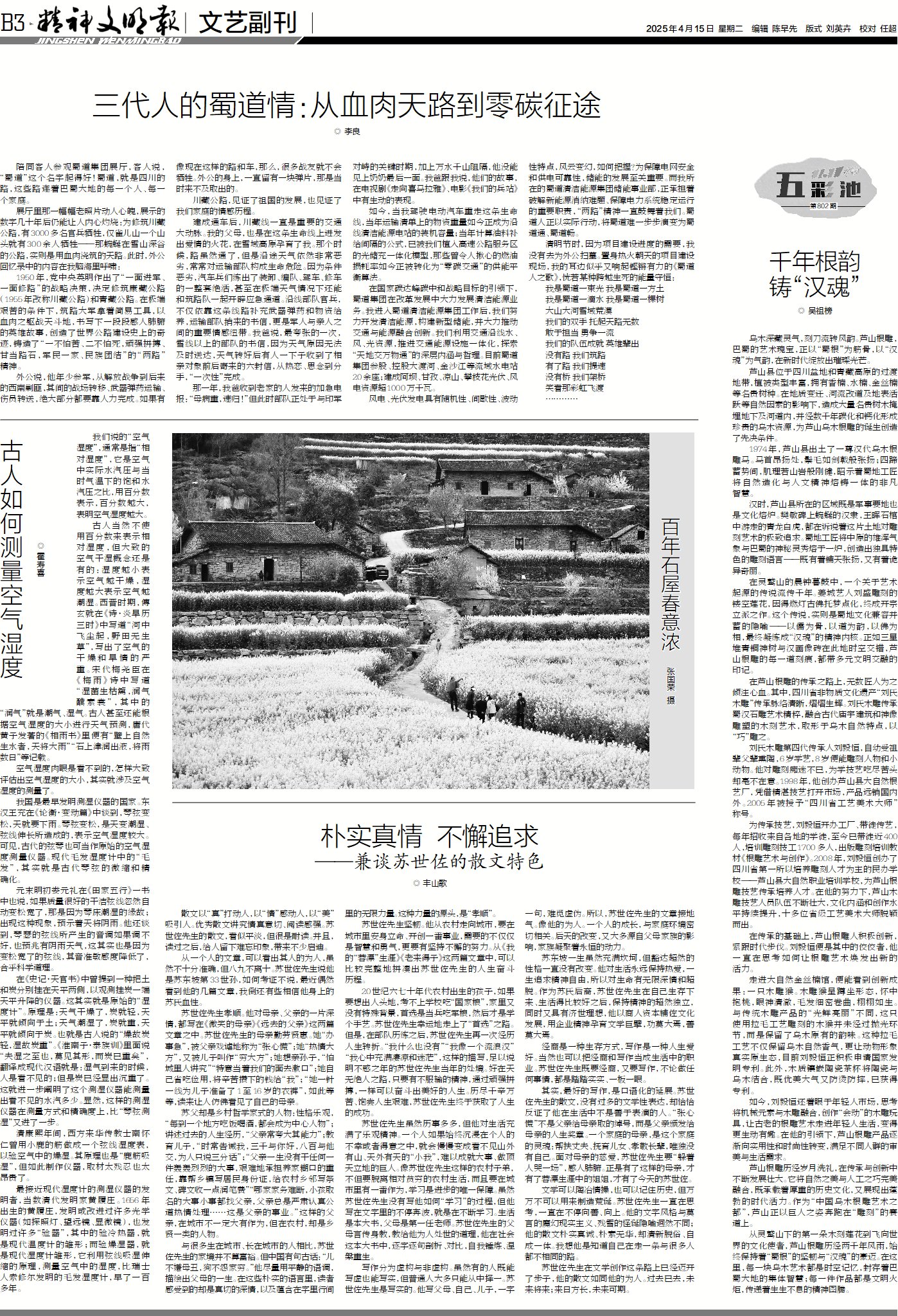

三代人的蜀道情:从血肉天路到零碳征途

◎ 李良

陪同客人参观蜀道集团展厅,客人说,“蜀道”这个名字起得好!蜀道,就是四川的路,这些路连着巴蜀大地的每一个人、每一个家庭。 展厅里那一幅幅老照片动人心魄,展示的数字几十年后仍能让人内心灼烧:为修筑川藏公路,有3000多名官兵牺牲,仅雀儿山一个山头就有300余人牺牲——那蜿蜒在雪山深谷的公路,实则是用血肉浇筑的天路。此时,外公回忆录中的内容在我脑海里呼啸: 1950年,党中央英明作出了“一面进军、一面修路”的战略决策,决定修筑康藏公路(1955年改称川藏公路)和青藏公路。在极端艰苦的条件下,筑路大军拿着简易工具,以血肉之躯战天斗地,书写下一段段感人肺腑的英雄故事,创造了世界公路建设史上的奇迹,铸造了“一不怕苦、二不怕死,顽强拼搏、甘当路石,军民一家、民族团结”的“两路”精神。 外公说,他年少参军,从解放战争到后来的西南剿匪,其间的战场转移、武器弹药运输、伤员转送,绝大部分都要靠人力完成。如果有像现在这样的路和车,那么,很多战友就不会牺牲。外公的身上,一直留有一块弹片,那是当时来不及取出的。 川藏公路,见证了祖国的发展,也见证了我们家庭的情感历程。 建成通车后,川藏线一直是重要的交通大动脉。我的父母,也是在这条生命线上迸发出爱情的火花,在雪域高原孕育了我。那个时候,路虽然通了,但是沿途天气依然非常恶劣,常常对运输部队构成生命危险。因为条件恶劣,汽车兵们练出了装卸、编队、驾车、修车的一整套绝活,甚至在极端天气情况下还能和筑路队一起开辟应急通道。沿线部队官兵,不仅依靠这条线路补充武器弹药和物资给养,运输部队捎来的书信,更是军人与亲人之间的重要情感纽带。我爸说,最夸张的一次,雪线以上的部队的书信,因为天气原因无法及时送达,天气转好后有人一下子收到了相亲对象前后寄来的六封信,从热恋、思念到分手,“一次性”完成。 那一年,我爸收到老家的人发来的加急电报:“母病重,速归!”但此时部队正处于与印军对峙的关键时期,加上万水千山阻隔,他没能见上奶奶最后一面。我爸跟我说,他们的故事,在电视剧《走向喜马拉雅》、电影《我们的兵站》中有生动的表现。 如今,当我驾驶电动汽车重走这条生命线,当年运输清单上的物资重量如今正成为沿线清洁能源电站的装机容量;当年计算油料补给间隔的公式,已被我们植入高速公路服务区的光储充一体化模型,那些曾令人揪心的燃油损耗率如今正被转化为“零碳交通”的供能平衡算法。 在国家碳达峰碳中和战略目标的引领下,蜀道集团在改革发展中大力发展清洁能源业务。我进入蜀道清洁能源集团工作后,我们努力开发清洁能源,构建新型储能,并大力推动交通与能源融合创新。我们利用交通沿线水、风、光资源,推进交通能源设施一体化,探索“天地交万物通”的深层内涵与哲理。目前蜀道集团参股、控股大渡河、金沙江等流域水电站20余座;建成阿坝、甘孜、凉山、攀枝花光伏、风电资源超1000万千瓦。 风电、光伏发电具有随机性、间歇性、波动性特点,风云变幻,如何把握?为保障电网安全和供电可靠性,储能的发展至关重要。而我所在的蜀道清洁能源集团储能事业部,正承担着破解新能源消纳难题、保障电力系统稳定运行的重要职责,“两路”精神一直鼓舞着我们。蜀道人正以实际行动,将蜀道难一步步演变为蜀道通、蜀道畅。 清明节时,因为项目建设进度的需要,我没有去为外公扫墓。置身热火朝天的项目建设现场,我的耳边似乎又响起铿锵有力的《蜀道人之歌》,恍若某种跨越生死的能量守恒: 我是蜀道一束光 我是蜀道一方土 我是蜀道一滴水 我是蜀道一棵树 大山大河雪域荒漠 我们的双手 托起天路无数 敢于担当 勇争一流 我们的队伍成就 英雄辈出 没有路 我们筑路 有了路 我们提速 没有桥 我们架桥 笑看那彩虹飞渡 …………

|