|

||||||

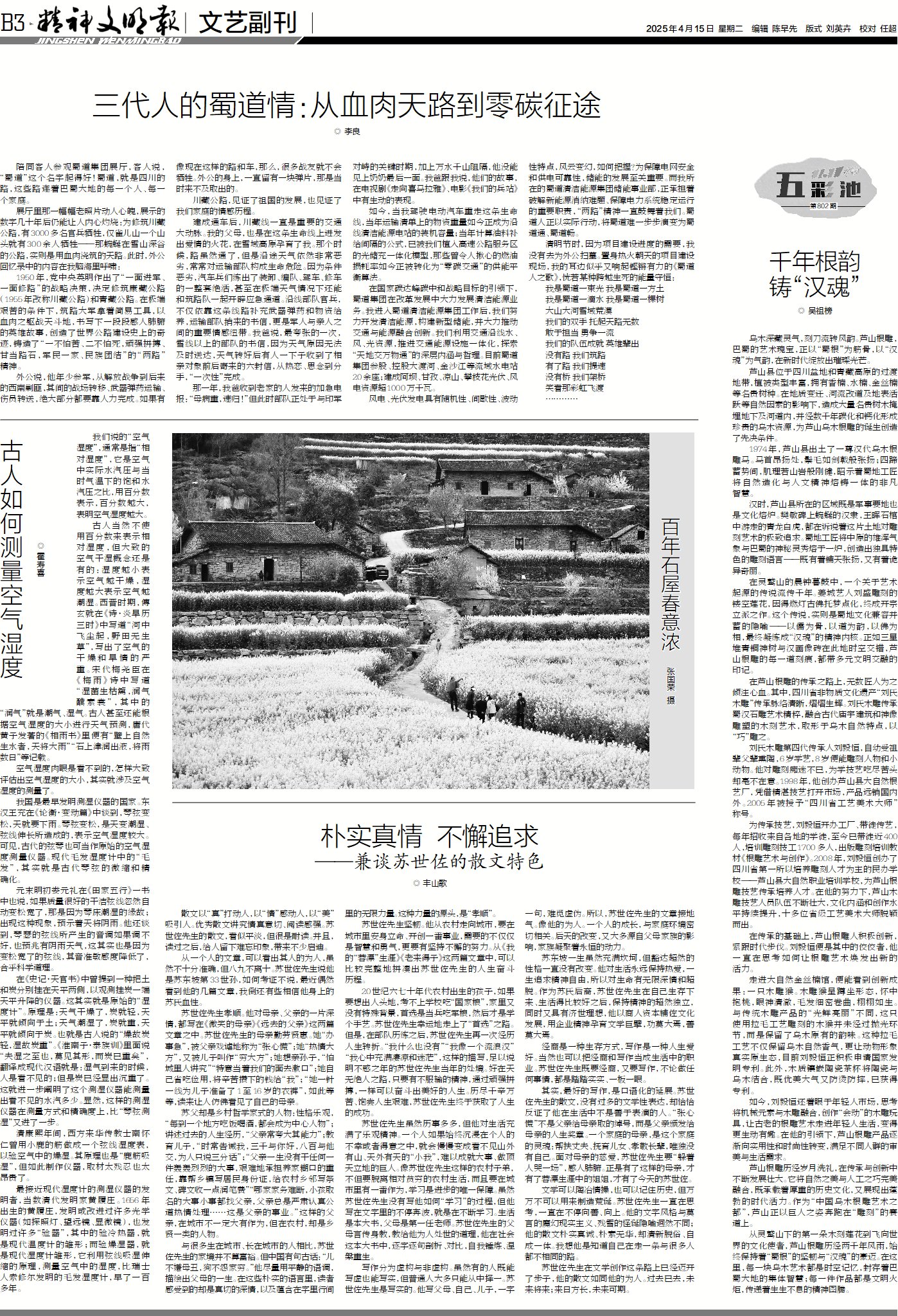

千年根韵 铸“汉魂”

◎ 吴祖榜

乌木深藏灵气,刻刀流转风韵。芦山根雕,巴蜀的艺术瑰宝,正以“蜀根”为筋骨,以“汉魂”为气韵,在新时代绽放出璀璨光芒。 芦山县位于四川盆地和青藏高原的过渡地带,植被类型丰富,拥有香楠、水楠、金丝楠等名贵树种。在地质变迁、河流改道及地表活跃等自然因素的影响下,造成大量名贵树木掩埋地下及河道内,并经数千年碳化和钙化形成珍贵的乌木资源,为芦山乌木根雕的诞生创造了先决条件。 1974年,芦山县出土了一尊汉代乌木根雕马。马首昂扬处,鬃毛如剑戟般张扬;四蹄蓄势间,肌理若山岩般刚健,昭示着蜀地工匠将自然造化与人文精神熔铸一体的非凡智慧。 汉时,芦山县所在的区域既是军事要地也是文化熔炉。樊敏碑上蜿蜒的汉隶,王晖石棺中游走的青龙白虎,都在诉说着这片土地对雕刻艺术的极致追求。蜀地工匠将中原的雄浑气象与巴蜀的神秘灵秀熔于一炉,创造出独具特色的雕刻语言——既有着铺天张扬,又有着诡异奇丽。 在灵鹫山的晨钟暮鼓中,一个关于艺术起源的传说流传千年。姜城艺人刘盛雕刻的镂空莲花,因得燃灯古佛托梦点化,终成开宗立派之作。这个传说,实则是蜀地文化兼容并蓄的隐喻——以儒为骨,以道为韵,以佛为相,最终凝练成“汉魂”的精神内核。正如三星堆青铜神树与汉画像砖在此地时空交错,芦山根雕的每一道刻痕,都带多元文明交融的印记。 在芦山根雕的传承之路上,无数匠人为之倾注心血。其中,四川省非物质文化遗产“刘氏木雕”传承脉络清晰,熠熠生辉。刘氏木雕传承蜀汉石雕艺术精粹,融合古代庙宇建筑和神像雕塑的木刻艺术,取形于乌木自然特点,以“巧”雕之。 刘氏木雕第四代传承人刘毅恒,自幼受祖辈父辈熏陶,6岁学艺,8岁便能雕刻人物和小动物。他对雕刻痴迷不已,为学技艺吃尽苦头却毫不在意。1998年,他创办芦山县大自然根艺厂,凭借精湛技艺打开市场,产品远销国内外。2005年被授予“四川省工艺美术大师”称号。 为传承技艺,刘毅恒开办工厂、带徒传艺,每年招收来自各地的学徒,至今已带徒近400人,培训雕刻技工1700多人,出版雕刻培训教材《根雕艺术与创作》。2008年,刘毅恒创办了四川省第一所以培养雕刻人才为主的民办学校——芦山县大自然职业培训学校,为芦山根雕技艺传承培养人才。在他的努力下,芦山木雕技艺人员队伍不断壮大,文化内涵和创作水平持续提升,十多位省级工艺美术大师脱颖而出。 在传承的基础上,芦山根雕人积极创新,紧跟时代步伐。刘毅恒便是其中的佼佼者,他一直在思考如何让根雕艺术焕发出新的活力。 走进大自然金丝楠馆,便能看到创新成果:一只木雕猴。木雕猴呈蹲坐形态,怀中抱桃,眼神清澈,毛发细密卷曲,栩栩如生。与传统木雕产品的“光鲜亮丽”不同,这只使用拉毛工艺雕刻的木猴并未经过抛光环节,而是保留了乌木原有的韵味。这种拉毛工艺不仅保留乌木自然香气,更让动物形象真实原生态,目前刘毅恒正积极申请国家发明专利。此外,木质镶嵌陶瓷茶杯将陶瓷与乌木结合,既优美大气又防烫防摔,已获得专利。 如今,刘毅恒还着眼于年轻人市场,思考将机械元素与木雕融合,创作“会动”的木雕玩具,让古老的根雕艺术走进年轻人生活,变得更生动有趣。在他的引领下,芦山根雕产品逐渐向实用性和时尚性转变,满足不同人群的审美与生活需求。 芦山根雕历经岁月洗礼,在传承与创新中不断发展壮大。它将自然之美与人工之巧完美融合,既承载着厚重的历史文化,又展现出蓬勃的时代活力。作为“中国乌木根雕艺术之都”,芦山正以巨人之姿奔跑在“雕刻”的赛道上。 从灵鹫山下的第一朵木刻莲花到飞向世界的文化使者,芦山根雕历经两千年风雨,始终保持着“蜀根”的坚韧与“汉魂”的豪迈。在这里,每一块乌木艺术都是时空记忆,封存着巴蜀大地的集体智慧;每一件作品都是文明火炬,传递着生生不息的精神图腾。

|