|

||||||

穿越岁月 探寻井冈山“一号工程”的红色密码

——井冈山革命博物馆发展纪实

◎ 欧阳成忠 戴伟

开栏的话>>>> 百年风云激荡,山河已无恙,但历史的回声从未远去。从井冈山八角楼的油灯到西柏坡的灯光,从南湖红船的星火燎原到长征路上的铁血丹心;从延安窑洞的真理之光到改革春潮的激荡豪情——红色,是历史长卷中最醒目的注脚,是刻在中国大地上的精神图腾,是融入民族血脉的信仰密码。 即日起,本报开设“红色·印记”专栏,围绕珍贵的文物、红色教育基地、多彩红色实践、红色文化的传承和弘扬等,挖掘红色文化,讲好红色故事,汲取奋进前行的力量。 在此,我们诚挚邀请您,用文字、图片等,分享红色故事。无论是珍贵文物背后的故事还是新时代红色实践活动,抑或是对红色文化传承和弘扬的思考——这些都是“红色·印记”专栏期待记录的内容。

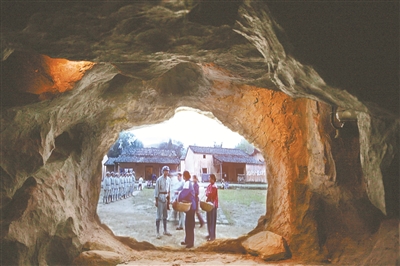

井冈山革命博物馆展厅一景—“红军洞”。

井冈山革命博物馆。 1958年,国家文物局倡议,兴建井冈山革命博物馆,作为中华人民共和国成立10周年献礼工程。1959年,井冈山革命博物馆落成。 清晨的阳光穿透江西省井冈山市茨坪镇红军南路的薄雾,为井冈山革命博物馆镀上了金边。这座镌刻着中国革命摇篮记忆的殿堂,自建成开馆以来,已陪伴广大游客走过六十余载春秋。 破茧蝶变 井冈山“一号工程”崛起 历经近半个世纪的风雨,旧馆渐显疲态,仅靠老照片、木相框和简易文物陈列支撑的展厅,难以让游客感触到历史的脉搏。 2004年,中央把井冈山革命纪念地建设列入全国爱国主义教育示范基地“一号工程”项目,为井冈山革命博物馆破茧重生注入了新活力。这对进一步挖掘江西的红色资源,加强爱国主义教育,弘扬伟大的井冈山精神,具有十分重要的意义。以井冈山革命博物馆为主体,以11个革命旧居旧址为辅翼的大型改扩建和维修保护工程由此拉开序幕。 同年11月,江西省成立了由省领导牵头负责的井冈山“一号工程”协调领导小组,具体领导井冈山“一号工程”建设。协调领导小组下设办公室,从省委宣传部、省财政厅、省建设厅等部门以及吉安市、井冈山市抽调专门人员集中办公,紧锣密鼓地开始了起草陈列大纲、组织建筑设计招投标、房屋征地拆迁等筹备工作。 2005年9月29日,井冈山“一号工程”经国家发展改革委正式批复立项后奠基,按照基本建设程序,先后完成了场馆设计、施工图审查、分单项工程招标、主体封顶、陈列布展等工程。2007年10月20日,在中央领导同志的关心重视下,各部门单位通力合作,千余名工人连续奋战,“一号工程”全面竣工。 新落成的井冈山革命博物馆,以井冈山“五指峰”为灵感,将客家围屋的质朴与现代玻璃幕墙的灵动完美融合,打造出一座依山势蜿蜒的“红色巨龙”,成为新时代的红色坐标。 历时两年攻坚,这座投资近3亿元、斩获鲁班奖的现代化场馆拔地而起,成为全国爱国主义教育示范基地的标杆。 璀璨绽放 再现血与火的历史 2007年10月27日,在井冈山革命根据地创建80周年之际,新馆向世界敞开大门。 新馆占地面积1.782公顷,主体建筑为四层框架结构,总建筑面积20030平方米,展厅面积8436平方米。步入序厅,LED巨幕以雷电与炮火“劈”开历史长卷,19处声光电场景震撼人心:黄洋界保卫战的炮火轰鸣、红军洞内战士操练的呐喊、幻影成像中八角楼的油灯摇曳生辉……一位老红军后代抚摸着展柜中的草鞋哽咽:“父亲穿着它走过长征,如今它在这里继续讲述故事。”2011年,国家文物部门在此召开全国陈列经验交流会,赞誉其“以文物说话,用科技传神”。 在展陈内容上,新馆将通常采用的编年体“加”专题变为编年体“夹”专题,将党的建设、军队建设、政权建设、土地革命等重点内容,按历史进程合理地“夹”入井冈山斗争历史主线中,全方位展示了井冈山斗争两年零四个月的光辉历史,共同编织出波澜壮阔的革命图景,既讲清楚了历史脉络,又突出了重点内容。 近年来,井冈山革命博物馆不断加快数字化展馆建设,推出全国首家革命类博物馆AI导览讲解服务,积极运用盲文、有声书、3D、VR技术手段展示和互动,拓宽革命文化的多元现代表达方式。2023年,一款“致敬薪火的传递”AR探索游戏APP开发上线,让观众仿佛穿越时空,回到了那段战火纷飞的年代,身临其境地体会井冈山这块革命圣地上演过的牺牲与奉献、苦难与荣光。 精神殿堂 跨越时空的对话 博物馆不仅是历史的容器,更是精神的灯塔。 作为中国革命精神的永恒坐标,井冈山革命博物馆始终肩负着赓续红色血脉的时代使命。馆内陈列的860多件文物原件,让人印象最深刻的有两件:一件是井冈山群众献出的一罐食盐,一件是毛泽东在八角楼居住时使用的一盏油灯。 一罐食盐暗藏着中国共产党成功的密码。1928年冬,井冈山上的新遂边陲特别区工农兵政府内热闹非凡,原来是他们领到了红军在打土豪中缴获的食盐。茨坪农民李尚发也分得一小罐这样的食盐,但他一直舍不得吃,因为他知道这些盐不知何时就能派上用场。所以他便将它密封好,埋在茨坪屋后的菜园,并做好标记。1959年,刚刚成立的井冈山革命博物馆正在征集文物,闻知消息的李尚发决定将它捐献出来。如今,这罐食盐早已结晶,不能食用,但蕴藏的“有盐同咸 无盐同淡”的军民情谊,验证着那段峥嵘岁月人民军队的初心和军民的鱼水关系。 一盏油灯照亮中国革命胜利之路。1968年,工作人员在征集革命文物过程中,谢池香之孙谢慕尧将毛泽东在八角楼居住时用过的家具器物全部捐献出来,这盏油灯即为其中之一。这盏油灯,由灯座、灯盘、提手三个部件组成,原为八角楼房东谢池香家的,毛泽东在八角楼居住期间,房东将油灯留给毛泽东使用。这盏油灯,陪伴了毛泽东无数个夜晚,照亮他写下了《中国的红色政权为什么能够存在?》《井冈山的斗争》两篇著名的文章,用它那微弱的灯光,为中国革命作出了重要贡献。 讲好中国革命故事,讲好中国共产党的故事,是井冈山革命博物馆义不容辞的责任,井博人也从未停止过前进的脚步。据不完全统计,近年来,博物馆累计征集文物逾百件,其中有新中国成立后毛泽东用过的木衣架,朱德重上井冈山时穿过的皮鞋,在神山村挖掘红军战士用过的子弹、子弹夹及伙食尾子……这些文物让历史细节愈发鲜活,为后人进一步了解井冈山斗争史提供了实物支撑,也让井冈山精神跨越时空,滋养着新时代的奋斗者。 打卡圣地 红色IP的现代表达 秉持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针,井冈山革命博物馆通过创造性转化与创新性发展,在文物保护与文旅融合的辩证关系中探索出独具特色的发展路径。 这座红色文化殿堂始终坚持免费开放,通过数字化展陈、沉浸式体验等创新手段,让革命文物焕发时代光彩:青少年在互动屏幕前体验“挑粮上山”的艰辛、党员干部驻足“朱德的扁担”前重温入党誓词、国际友人透过“红军洞”场景解码中国革命智慧……这种历史与现实的对话,使其成为红色文旅的“朝圣之地”。 为进一步增强核心竞争力影响力,井冈山革命博物馆创新打造三大平台:与学校共建“大思政课”基地,成立“小油灯”志愿服务队,线下宣讲活动累计服务百万人次;与江西师范大学共建国家革命文物协同研究中心,以高校智库赋能文化遗产保护;携手中国中小企业协会在井冈山成立“中国企业家摇篮”,将井冈山精神融入现代企业文化。这种立体化合作网络,让红色基因在新时代焕发蓬勃生机。 在吉安市提出建设全国红色基因传承示范区的战略部署下,井冈山革命博物馆主动融入“三山两湖”(井冈山、韶山、宝塔山,嘉兴南湖、东莞松山湖)红色专线,建立与大湾区、长三角等重点区域和城市红色研学合作机制,年均接待游客量稳步攀升,讲解场次持续增长,带动周边民宿、餐饮等产业稳步提升,创造就业岗位1.6万余个。 面对文旅消费的升级趋势,井冈山革命博物馆创新文化表达,研发推出巧克力、冰棒、AR冰箱贴、电子数码相册等50余款文创产品,打造文创IP新生态,销售额节节攀升。其中“八角楼油灯种植冰箱贴盲盒”将革命文物转化为日常生活美学,“五大哨口车挂”让红色地标一路陪伴游客旅途,井冈山革命根据地95周年银质纪念品在香港国际礼品及赠品展精彩亮相,实现文化价值与市场价值的双重提升。 不灭的星火,永恒的工程。从静态展陈到动态传承,从单向传播到多维互动,井冈山革命博物馆正以守正创新的实践,将红色文化转化为可感知、可参与、可带走的现代文明符号。这座屹立在罗霄山脉的精神灯塔,持续用新时代语言讲述着跨越时空的信仰故事,为中华民族现代文明建设注入澎湃动力。 (井冈山革命博物馆供图)

|